Rettung bestehender Erdsonden mit Regeneration

Beim Ersatz einer älteren Erdsonden-Wärmepumpe wird nicht selten festgestellt, dass die bestehenden Sonden zu knapp dimensioniert wurden. Dadurch wurde der Boden zu stark abgekühlt, was die Effizienz der Anlage verschlechtert und den Stromverbrauch zum Heizen in die Höhe treibt. Bei Ersatz der Wärmepumpe durch ein neues Gerät drohen in diesem Fall Frostschäden an der Anlage oder dem Gebäude. Doch wie entsteht dieses Problem und was kann dagegen unternommen werden?

Das Problem von zu klein dimensionierten Erdsonden

Wärmepumpenheizungen mit Erdwärmesonden (EWS) erlauben eine effiziente und ökologische Beheizung von Gebäuden. Die Erdwärmesonden entziehen dabei dem Boden Wärme, welche durch die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird und so im Gebäude genutzt werden kann. Durch diesen Wärmeentzug kühlt sich der Boden auf ein tieferes Temperaturniveau ab. Heute werden Erdwärmesonden mittels Simulationen so dimensioniert, dass eine langfristige Auskühlung unter ein bestimmtes Niveau verhindert wird. Seit 2021 müssen gemäss SIA Norm auch bestehende und potenzielle zukünftige Sonden in der Nachbarschaft für die Dimensionierung berücksichtigt werden.

Vor 2010 und der Einführung der SIA Norm Erdwärmesonden wurden aber vielerorts Erdsonden zu knapp dimensioniert. In diesem Fall kann sich der Boden im Winter auf (tiefe) Minustemperaturen abkühlen, was die Effizienz der Anlage verschlechtert. Zudem können Vereisungen der Erdwärmesonden oder Frostschäden am Gebäude auftreten. Oftmals tritt das Problem erst dann zutage, wenn die alte Wärmepumpe ersetzt wird. Neuere Geräte haben einen höheren Wirkungsgrad, was zu einem kleineren Stromverbrauch und einem erhöhten Wärmeentzug aus dem Boden führt. Dadurch wird dieser noch stärker ausgekühlt, als beim Betrieb der alten Wärmepumpe. Ein Ersatz der Wärmepumpe ohne Beachtung dieser Problematik kann deshalb ein Risiko für Anlage und Gebäude mit sich bringen.

Lösungsansätze bei zu kleinen Sonden

Steht ein Ersatz der Wärmepumpe bevor, sollte als erstes eine Simulation der Erdsonde(n) durchgeführt werden. So kann überprüft werden, ob die Dimensionierung der bestehenden Sonde(n) ausreichend ist oder ob Massnahmen ergriffen werden müssen, um eine fortschreitende Bodenauskühlung zu verhindern (siehe dazu unseren Newsbericht zum Thema Was beim Ersatz einer Erdsonden-Wärmepumpe zu beachten ist).

Sind die bestehenden Sonden tatsächlich zu knapp dimensioniert, gibt es mehrere Möglichkeiten, Schäden vorzubeugen:

- Bohrung weiterer Sonden: ist genügend Platz vorhanden, können zusätzliche Erdwärmesonden gebohrt werden, um den Wärmeentzug auf mehr Fläche zu verteilen. So kann die Auskühlung verringert und die Effizienz gesteigert werden.

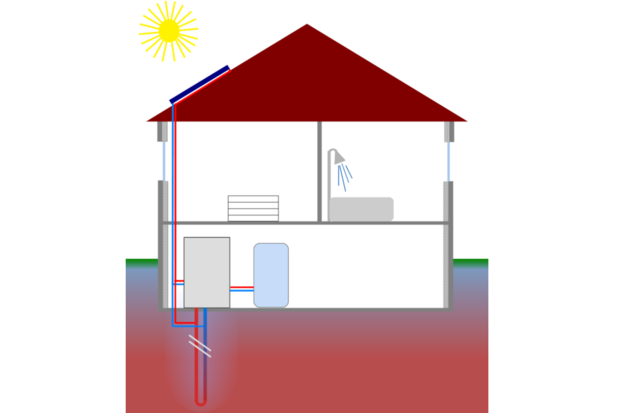

- Regeneration: der Boden kann wärmetechnisch regeneriert werden, indem Wärme in den Boden zurückgespeist wird. Diese Wärme kann aus einer thermischen Solaranlage oder aus anderen Wärmequellen, wie z.B. Gebäudeabwärme stammen.

- Entlastung der Sonde: die Erdwärmesonde kann entlastet werden, indem der Wärmebedarf durch eine Gebäudesanierung verringert wird oder indem das Brauchwarmwasser separat, z.B. mithilfe einer Luft/Wasser-Wärmepumpe oder einem Wärmepumpenboiler, aufbereitet wird.

Welche Ansätze das Problem langfristig lösen können, ist von verschiedenen Faktoren abhängig und sollte bei jeder Liegenschaft individuell angeschaut werden. Im folgenden Kapitel wird ein Beispiel vorgestellt, bei dem das Problem einer zu knapp bemessenen Erdsonde analysiert und entsprechende Massnahmen ergriffen wurden, um die Erdsonde weiterhin nutzen zu können.

Sanierung einer zu klein dimensionierten Erdsonde bei einem EFH in Oberrieden

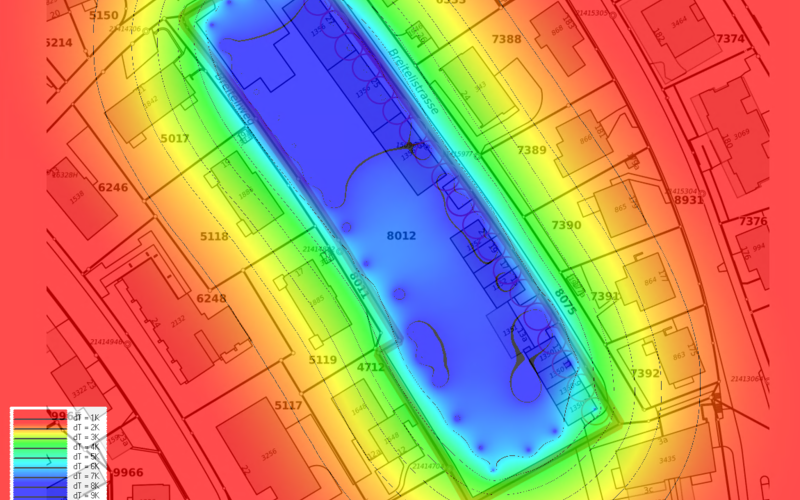

Bei einem Einfamilienhaus in Oberrieden wurde bei der Simulation festgestellt, dass die bestehende Sonde zu knapp dimensioniert ist und bei einem Ersatz der Wärmepumpe Frostschäden an Gebäude und Anlage drohen. Die Temperatur des Erdsonden-Rücklaufs fiel gegen Ende des Winters bereits auf knapp -3.2°C, was nach neuen SIA Standards die Grenze des Erlaubten ist. Mit der neuen, effizienteren Wärmepumpe wäre die Temperatur voraussichtlich weiter gesunken.

Details zum Gebäude:

- Altes Heizungssystem: Erdsonden-Wärmepumpe

- Gebäude-Baujahr: 2002

- Heizleistung: 12.5 kW

- Bestehende Erdsonde: 1x 150 m

Um die Bohrung einer weiteren Sonde zu verhindern, da an diesem Standort kaum Platz dafür vorhanden war, entschied man sich für ein Konzept mit Regeneration. Es wurde eine Kombination von Massnahmen angewendet:

- Wärmepumpen-Boiler: Um die Erdsonde zu entlasten, wird das Warmwasser nun mittels eines Wärmepumpen-Boilers separat von der Heizung aufbereitet. Dies führt zu einer Reduktion des Wärmeentzugs von ca. 5-10 %, da der Wärmepumpen-Boiler im Keller steht und so die Wärme aus seiner direkten Umgebung bezieht.

- Regeneration: Als Hauptmassnahme wurde auf dem Dach des EFHs eine Solaranlage mit Hybridkollektoren (PVT-Anlage) installiert, welche gleichzeitig Strom und Wärme produziert. Diese Wärme kann im Winter genutzt werden, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern und die Erdsonde zu entlasten. Im Sommer kann die Wärme der Solaranlage zur Regeneration in den Boden gespeist werden.

- Free-Cooling: Zusätzlich wurde eine Wärmepumpe gewählt, welche eine passive Kühlung (Free-Cooling) des EFHs über die Fussbodenheizung erlaubt. Somit kann das Haus im Sommer sanft gekühlt und die Regeneration der Erdsonden zusätzlich verstärkt werden, da auch diese «Gebäudeabwärme» in den Boden eingespeist wird.

Die Planung der Massnahmen erfolgte durch die s3 GmbH, die Ausführung durch die Omneo AG, eine Schwesterfirma der s3 GmbH.

Fazit nach zwei Betriebsjahren

Zwei Jahre nach Installation der Anlage wurde durch die s3 GmbH eine erste Auswertung der Messdaten vorgenommen. Dabei konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

- Insgesamt wird eine Regenerationsleistung von über 100 % erreicht, weshalb die Bodentemperatur im Jahresmittel um mehr als 4°C erhöht werden konnte. Eine Regeneration von 100 % bedeutet, dass übers Jahr gleichviel Wärme zurück in den Boden gespeist wie entzogen wird. Somit wird langfristig eine Auskühlung des Bodens verhindert und die Effizienz der Anlage steigt im Winter durch die höheren Bodentemperaturen.

- Die kältesten Rücklauftemperaturen der Sonde wurden Mitte Februar gemessen und betragen 1.6°C, sind damit also deutlich über dem Gefrierpunkt.

- Ca. 80 % der Wärme für die Regeneration kommt aus der Solaranlage. Die restlichen 20 % steuert das Free Cooling bei.

- Die Anlage erreicht nun eine JAZ (Jahresarbeitszahl, durchschnittlicher COP übers Jahr) von 4.6, was ein guter Wert für EWS-Wärmepumpenheizungen ist. Die Defizite der bisherigen Bodenauskühlung konnten also ausgeglichen werden.

Das Beispiel in Oberrieden zeigt, dass eine Regeneration mittels Solaranlage die Defizite einer zu klein dimensionierten Erdsonde ausgleichen und einen langfristigen Betrieb ohne Bodenauskühlung ermöglichen kann. Zudem wird ersichtlich, dass auch das Free Cooling über die Fussbodenheizung einen beträchtlichen Teil zur Erdsonden-Regeneration beisteuert. Durch die Wahl von geeigneten Massnahmen kann so eine bestehende Erdsonde auch bei zu knapper Dimensionierung weiterhin verwendet werden, ohne dass die Bohrung zusätzlicher Sonden notwendig wird.

Haben Sie weitere Fragen oder interessieren sich für den Wechsel Ihrer Wärmepumpe? Wir von der s3 GmbH stehen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!